Körper und Trauma? Über das Verhältnis von body art und sexueller Differenz

21. Februar 2014

In ihrer Arbeit Schnitt in den Körper. Von der Klitoridektomie bis zur Body Art beschreibt Renata Salecl die Kliterodektomie – den herrschenden, westlichen Einstellungen gegenüber ganz überraschend, was diese deshalb nicht gegenstandslos machen muss – als einen Akt, als einen Schnitt in den Körper der Frau, der die sexuelle Identität der Frauen – wie natürlich auch der Männer – sichern soll. Diese sexuelle Identität ist nämlich – so ihr Diktum – ohne einen solchen kulturellen Eingriff und Einschnitt höchst unsicher.

Die zunehmende Erosion des grossen Anderen als Garanten der symbolischen Ordnung führe dazu, dass eine Eindeutigkeit der sexuellen Differenz immer weniger gegeben – in dieser Perspektive könnte man auch sagen: geschenkt – sei. Dies führe zu einer intensiveren Beschäftigung mit dem Körper als Material. Dies schlage sich einerseits in einer individualisieren Formung und Gestaltung des Körpers durch verschiedenartige Eingriffe wie Tattoos, Peircings, kosmetischen Operationen und im Experimentieren mit dem eigenen Geschlecht nieder. Zum anderen zeige sich diese Entwicklung in der Kuns mit der grossen Bedeutung, welche die Body Art gewonnen hat.

Hier nun käme es zu einer Wiederkehr der symbolischen Kastration im Realen, durch die realen Schnitte, die da in mannigfacher und in ihrer Gewalt sehr unterschiedlicher Art vorgenommen würden. Exemplifiziert wird dies an einer Arbeit des Künstler Bob Flanagan, in welcher dieser seinen Körper und sein Geschlechtsteil auf brutalste Weise maltraitiert und verletzt. Es ist eine Performance und ein Schauspiel, das den Wunsch nach dem grossen Anderen im Realen und in der ganzen, dort herrschenden Brutalität zum Ausdruck bringen soll. Die Verleugnung des grossen Anderen führt hier zur Perversion – so ihr kurz resümiertes Diktum. So heisst es dann: ”Wie ist der öffentlich sozio-symbolische Raum des grossen Anderen strukturiert, dass er einer Person, die Zeichen einer Psychopathologie aufweist, erlaubt, den Status einer hochangesehenen öffentlichen Person zu erlangen?“ (S. 200)

Damit hält sie einerseits an einer Trennung zwischen Psychopathologie und Kunst fest wie sie in der Psychoanalyse durchaus sehr verbreitet ist, nach der das eine nicht auch das andere sein kann. Sie unterstützt weiter damit die Illusion einer Trennung des Körpers und der Eingriffe in ihn, die Illusion einer Unversehrtheit des Körpers. Auch das ist psychoanalytischem mainstream entsprechend, der nicht nur die verschiedenen schon erwähnten Eingriffe in der Körper – auch Schönheitsoperationen – sehr schnell pathologisiert und als diskriminierendes Merkmal dabei gerade die Verletzung der Körperoberfläche ansehen will. Darüber hinaus diese Position in der Traumatheorie und –therapie wissenschaftlich zu untermauern sucht, bei der es um eben eine solche Unversehrtheit des Körpers geht und darum, dass eine Therapie eine restitutio des status qou ante anzustreben und zu erreichen hätte.

Die Arbeiten Jenny Holzers als Beleg für diese Sichtweise – einer möglichen und notwendigen Trennung von Körper und Sprache und damit von Psychopathologie und Kunst – mit dem Hinweis darauf heran zu ziehen, dass sie auf einer solchen Trennung basieren würden, wird fragwürdig, wenn man eines der zentralen Projekte der amerikanischen Künstlerin, nämlich Lustmord genauer betrachtet.

Start- und Ausgangspunkt dieses Projekts war die Nummer 46 des Magazins der Süddeutschen Zeitung vom 19.November 1993. Das Titelblatt war ganz schwarz gehalten und in seiner Mitte war eine eierschalenfarbene Karte aufgeklebt, die man aufklappen konnte. Auf ihrer Vorderseite war in rot mit Grossbuchstaben – in der Manier von Jenny Holzer – der Satz aufgedruckt DA, WO FRAUEN STERBEN, BIN ICH HELLWACH. Auf der Innenseite stand dann in schwarzer Schrift im oberen Teil der Satz SIE FIEL AUF DEN BODEN MEINES ZIMMERS – SIE WOLLTE BEIM STERBEN SAUBER SEIN – ABER SIE WAR ES NICHT und im unteren Teil, ebenfalls in schwarz DIE FARBE IHRER OFFENEN INNENSEITE REIZT MICH SIE ZU TÖTEN.

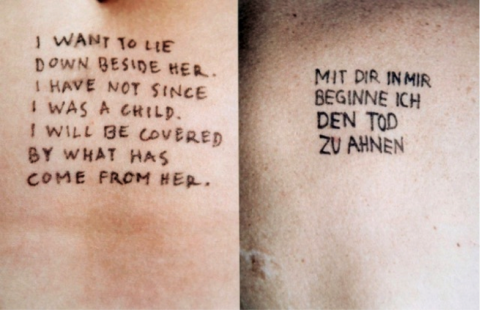

Im Innenteil des Magazins folgten dann nach einer kurzen Beschreibung des Projekts ca. 15 Doppelseiten mit Grossaufnahmen von Hautstücken, auf die in roter, blauer und schwarzer Farbe Sätze geschrieben sind. Ganz so wie man es von Tätowierungen, von Brandzeichen, von den Beschriftungen des Fleisches beim Metzger, von den Gefangenen der Konzentrationslagern her kennt. Durch die Grossaufnahmen kommen die Hautpartien dem Leser/Betrachter ganz nahe, man sieht Narben, Poren, Unebenheiten, Pickel, Flecken und Unreinheiten, dringt sozusagen mit dem Blick in eine Intimsphäre ein. Schon durch diese gleichsam ins Gesicht springende Nähe wurde klar, dass die Distanz als Leser/Betrachter nicht einfach aufrechtzuerhalten sein würde.

Schliesslich wurde dieser Teil des Heftes mit einem Interview abgeschlossen, das einer der Herausgeber mit Jenny Holzer geführt hatte.

Schon die auf dem eigentlichen Heft von Hand aufgeklebte, und selbst wieder aufklappbare Karte macht auch in dieser Arbeit Jenny Holzers deutlich, dass die Schrift nicht nur Sprache, sondern gleichzeitig körperlich ist. Wie sehr sie ”verkörpert“ ist, zeigen die Innenseiten. Dort sind die Sätze Jenny Holzers auf Hautstücken direkt auf den Körper geschrieben. Die Hautstücke verbinden sich so mit der Karte auf dem Titelblatt, die damit erst recht zum Körper wird. Zum Körper, den man in die Hand nimmt und ihn aufklappt, um ihn betrachten und lesen zu können. Die Sprache – das wird hier vorgeführt – ist verkörpert und der Körper versprachlicht, die Texte sind Textkörper. Texturen, die Sprache und Körper verbinden und verfechten.

Darüber hinaus wurde die hier schon so deutliche Auflösung der Trennung von Körper und Sprache, ja deren so unübersehbare Verschränkung noch durch einen Hinweis im Editorial dieses Heftes zugespitzt, der besagt, dass das Rot, mit dem der Satz auf der Karte der Titelseite gedruckt ist, auch Blut von Frauen aus dem ehemaligen Jugoslawien enthält, das mit einem besonderen Verfahren der Druckerfarbe beigemengt wurde.

Damit wurde auch die Kunst und ihr Projekt mit diesen Vergewaltigungen, mit diesen Übergriffen, mit diesen Eingriffen so verbunden, wie es auch im Titel des Projekts bereits zum Ausdruck kam, im Lustmord.

Das Experimentieren mit dem Körper begann in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. 1970 liess sich Valie EXPORT in einer Body Sign Action ein Strumpfband auf ihren Oberschenkel tätowieren. Zwei Jahre zuvor war sie als Tapp- und Tastkino durch die Strassen gelaufen. Sie hatte sich für die Vorführungen dieses Kinos, das sie auch Strassenfilm oder Echtes Frauenkino nannte, einen kastenförmigen Behälter vor den Oberkörper geschnallt, dessen vordere Öffnung mit einem Vorhang verhängt war. Die Zuschauer – Passanten auf der Strasse – waren eingeladen, ihre Hände durch die Öffnung zu strecken und ihre Brüste zu betasten.

In diesen und ähnlichen Aktionen ging es Valie EXPORT nicht nur um Aufklärung über die Versklavung des weiblichen Körpers durch den männlichen Blick, nicht nur um die Dekonstruktion des weiblichen Körpers als Zeichenträger einer männlich dominierten Gesellschaft. Es ging um mehr. EXPORT, der Name, den sie sich von einer österreichischen Zigarettenmarke ausgeliehen hatte, war auch Programm: Es ging um Grenzüberschreitung, um eine Entgrenzung des Körpers im Zeichen der Sexualität.

In den Arbeiten von Daniele Buetti werden – so könnte man sagen – Aspekte von Jenny Holzers Kunst aufgenommen. Auch sie setzt den von der Werbung vermittelten Blick in ihren Arbeiten ein. Jenny Holzer nimmt die Mechanismen der Werbung auf und benutzt sie, dreht und kehrt sie auch wieder um, so dass das Affirmative der Werbung wieder zu oszillieren beginnt. Gar nicht unähnlich dazu führt auch Daniele Buetti auf ihre Art vor, wie sehr Körper und Sprache, Körper und Zeichen miteinander verwoben sind, wie sehr der Körper nicht nur Mode trägt, sondern auch Mode wird, wie – auf dem zweiten Bild – Design und Ornament Teil des Körpers werden und eine Schönheit kreieren, die auch erschrecken kann.

Schon Andy Warhol hat genau damit gespielt, dass das Ich nichts anderes als Oberfläche ist, was wiederum nicht einfach nur als Kritik zu verstehen war, sondern als Feld, als Terrain, auf dem er sich ständig erweitern kann.

Als Bruce Nauman die Arbeit A Cast oft he space under my chair schuf, hat er wahrscheinlich kaum an sexuelle Differenz gedacht. Es ist das Volumen des Leerraums unter seinem Stuhl als Material. Eine bemerkenswerte Skulptur.

Aber ganz sicher ist mit dieser Arbeit auch gezeigt, wie sich die Dinge verkehren können, wie das eine vom anderen bestimmt, wie sehr das Negativ der Erscheinung mit der Erscheinung zusammen gehört und sie ergänzt und auch überschreitet. Von daher ist es auch möglich, diese Arbeit von Bruce Nauman neben jene Bilder zu stellen, die das zentrale Thema von Renata Salecl sehr schön zeigen, nämlich die Unsicherheit des Geschlechts, die Gleichzeitigkeit – wie es bei den Bambala in Mali hiess – von männlichem und weiblichem.

Es sind Fotos von Elke Andreas Boon, die sehr still, sehr liebevoll und auch sehr irritierend diese Ambiguität zeigen. Sie zeigen die Offenheit des Körpers, seine Verletzlichkeit und Unabgeschlossenheit und wie sich diese gerade auch in seiner Verletzlichkeit darbietet. Sie haben einen eigenen Zauber diese Bilder, ganz ähnlich wie die Fotos von Bettina Rheims die Schönheit dieser Unentschiedenheit präsentieren.

Bettina Rheims war in den 70-iger und 80-iger Jahren international gefragtes und berühmtes Modell, bevor sie dann die Seiten wechselte und Photographin wurde. Es scheint, dass sie einen Zugang zum engen Verhältnis beider Seiten hat. Nicht nur zu denen des Fotografierens, sondern auch zu denen des Geschlechts und des Körpers und natürlich auch zur Mode.

Auch der Schweizer Künstler Urs Lüthy hat sich diesem Spiel des Körpers verschrieben – im Grunde genommen bis heute.

Auf diesen Fotos gilt das Spiel natürlich der Scheherazade des Geschlechts, das er in den 80-iger Jahren mit seiner Partnerin Manon aufgeführt hat.

Bruce Nauman hat in seinen Arbeiten seinen Körper als Material genommen. Er hat ihn auf seinen Bildern auseinander genommen und neu zusammengesetzt, er hat ihn maltraitiert und seltsame Tänze mit ihm unternommen, er hat ihn eingezwängt in engen Keilen, ihn fliegen und ihn hart aufprallen lassen. Und wenn er die Tierkörper vom Präparator, der in seiner Nachbarschaft lebt, auseinanderschneidet und wieder neu zusammensetzt, so sind das nicht nur diese Körpermodelle, es ist immer auch er selbst.

Darin natürlich dem nicht unähnlich, was Picasso und Braque im Kubismus veranstaltet haben, aber auch den Bildern nicht unähnlich, die auf der ART in Basel zu sehen waren.

Auch sie verweisen darauf, wie der Körper nicht gegeben, sondern eben konstruiert und auch gebaut wird. Gleichzeitig weisen sie daraufhin, dass der Körper auch immer Geschlecht ist und darauf, wie sehr dieses ebenfalls gebaut ist. Der Körper ist – auch in Fragen des Geschlechts – Material.

Material zu Überschreitung und Entgrenzung, so wie es Freud schon mit seinem Wort vom Prothesengott gemeint hat, das alles andere als Verdikt gemeint war, sondern durchaus seine Sympathien hatte.

Wie sehr die Unentschiedenheit des Geschlechts eine Eindeutigkeit sucht und diese immer wieder herzustellen versucht, zeigt schon dieses Foto von De LaGrace Volcano.

Diese Gewalt der Vereindeutigung des Geschlechts zeigt sich – wie auf andere Art in den Konstruktionen des Körpers bei Nauman – zum Beispiel in diesem Bild von Elke Andreas Boons.

Die Tücher-Verbände über der Brust hier, sind Zeichen der Schnitte, die da vorgenommen wurden. Und es sind Schnitte, die nicht nur die realen sind, wie sie in der Klitoridektomie vorgenommen werden, sondern die, die jede Sexuierung immer bedeuten. Dieselbe Gewalt und ihren Schmerz zeigen die Narben – diesmal ohne Verband – von De LaGrace Volcano auf diesem Bild

und Patty Chang nimmt diesen Schnitt dann vor.

Dass bei diesen Eingriffen nicht nur Gewalt, sondern auch Poesie entstehen kann, zeigt dieses Bild From Hand to Mouth, das nicht nur an eine Schlange und ihre beiden Enden erinnert, die sich in den Schwanz beissen können,

sondern durchaus auch an die Bewegung, die vom Mund – als dem Organ der Rezeption, der Aufnahme dessen, was von aussen kommt – zur Hand führt – als dem Organ, dass gestaltet und die Dinge in die Hand nimmt.

Und paradoxerweise zeugt dieses Bild der Situation vor einer Operation wie sehr der Eingriff, der ganz profane Eingriff einer Operation seine eigene Poesie haben kann.

Natürlich sind diese Gedanken und diese Auswahl der Bilder und ihre Reihenfolge nur als durchaus lockere – vielleicht deswegen nicht weniger stimmige – Assoziation zu unserem Thema zu verstehen und nicht als Absicht, die Kunst, die sich mit dem Körper und mit dem Geschlecht auseinandersetzt, umfassend zu dokumentieren und darzustellen.

Der Körper und der Übergriff, der Körper und der Eingriff in ihn können – so scheint hier gesagt zu werden – nicht voneinander getrennt werden. Der Körper ist sein Eingriff, müsste man eher sagen. Und das Geschlecht ist der Eingriff in es selbst. Was auch heissen dürfte, dass es nicht einfach eins, aber auch nicht einfach zwei ist.